|

茶具,又称茶器,广义上包括茶艺流程中用于存茶、制茶、烧水、饮茶等的各种器具。“器为茶之父”,一方面,茶具形制的变化与品茶方式的演变密切相关;另一方面,受“形而上者谓之道,形而下者谓之器”这种“器以载道”观念的影响,中国茶具发展可以说是一个“逐渐艺术化、文人化、审美化的过程”。

茶具概述:

一个逐渐艺术化、文人化、审美化的过程

明代,由于冲泡法的发明,与碾茶相关的茶具逐渐退出历史舞台,茶炉、茶盏、茶壶成为人们关注的中心。

茶炉。作为烧水工具,明代茶炉的材质更为多样,铜炉、陶炉、地炉、石炉、竹炉、木炉以及铁炉等都是明人常用的茶炉(在诗歌中往往以“鼎”称之),其中竹炉在诗文作品中出现的频率远高于其他几种,这和茶人常以竹自喻坚贞高洁、傲然独立的品性有关。

一个有意思的现象是,明代几部重要的茶书很少有关于竹炉的记载,但在一些诗歌中却常有竹炉的意象,如明初文人风气的引领者吴宽《游惠山入听松庵观竹茶炉》云:“百年重试筠垆火,古杓争怜更瓦全”;明末陈继儒《试茶》云:“绮阴攒盖,灵草试奇。竹炉幽讨,松火怒飞。水交以淡,茗战而肥。绿香满路,永日忘归。”这种情况的出现应该是文人借竹炉自喻写作方式比较盛行,但对烹茶技术却并未足够重视所致。

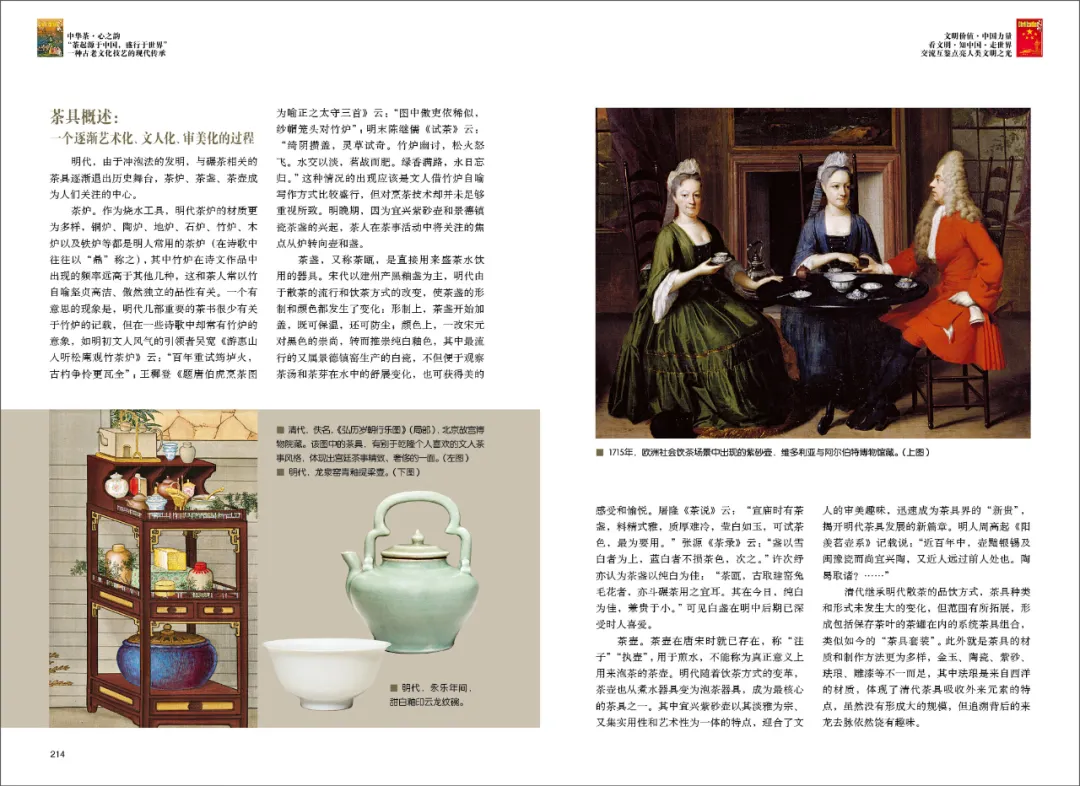

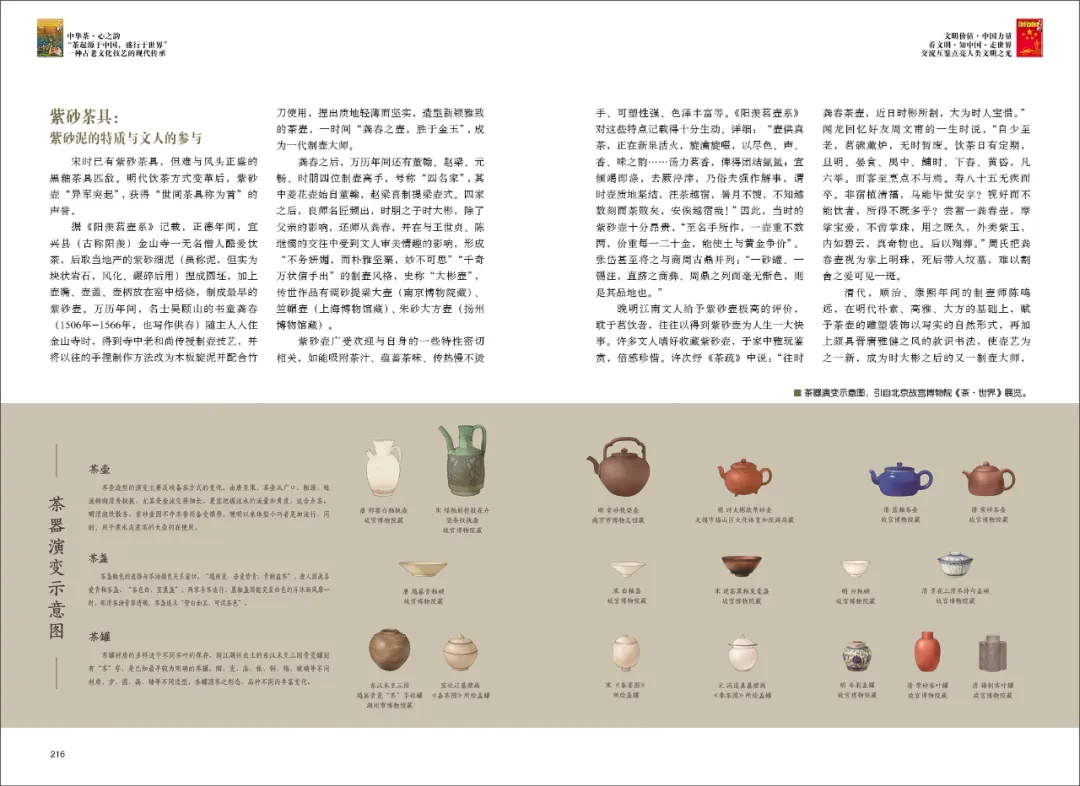

茶盏,又称茶瓯,是直接用来盛茶水饮用的器具。宋代以建州产黑釉盏为主,明代由于散茶的流行和饮茶方式的改变,使茶盏的形制和颜色都发生了变化:形制上,茶盏开始加盖,既可保温,还可防尘;颜色上,一改宋元对黑色的崇尚,转而推崇纯白釉色,其中最流行的又属景德镇窑生产的白瓷,不但便于观察茶汤和茶芽在水中的舒展变化,也可获得美的感受和愉悦。

茶壶。茶壶在唐宋时就已存在,称“注子”“执壶”,用于煎水,不能称为真正意义上用来泡茶的茶壶。明代随着饮茶方式的变革,茶壶也从煮水器具变为泡茶器具,成为最核心的茶具之一。

清代继承明代散茶的品饮方式,茶具种类和形式未发生大的变化,但范围有所拓展,形成包括保存茶叶的茶罐在内的系统茶具组合,类似如今的“茶具套装”。此外就是茶具的材质和制作方法更为多样,金玉、陶瓷、紫砂、珐琅、雕漆等不一而足,其中珐琅是来自西洋的材质,体现了清代茶具吸收外来元素的特点,虽然没有形成大的规模,但追溯背后的来龙去脉依然饶有趣味。

紫砂茶具:

紫砂泥的特质与文人的参与

宋时已有紫砂茶具,但难与风头正盛的黑釉茶具匹敌。明代饮茶方式变革后,紫砂壶“异军突起”,获得“世间茶具称为首”的声誉。

据《阳羡茗壶系》记载,正德年间,宜兴县(古称阳羡)金山寺一无名僧人酷爱饮茶,后取当地产的紫砂细泥(虽称泥,但实为块状岩石,风化、碾碎后用)捏成圆坯,加上壶嘴、壶盖、壶柄放在窑中焙烧,制成最早的紫砂壶。万历年间,名士吴颐山的书童龚春(也写作供春)随主人入住金山寺时,得到寺中老和尚传授制壶技艺,并将以往的手捏制作方法改为木板旋泥并配合竹刀使用,捏出质地轻薄而坚实,造型新颖雅致的茶壶,一时间“龚春之壶,胜于金玉”,成为一代制壶大师。

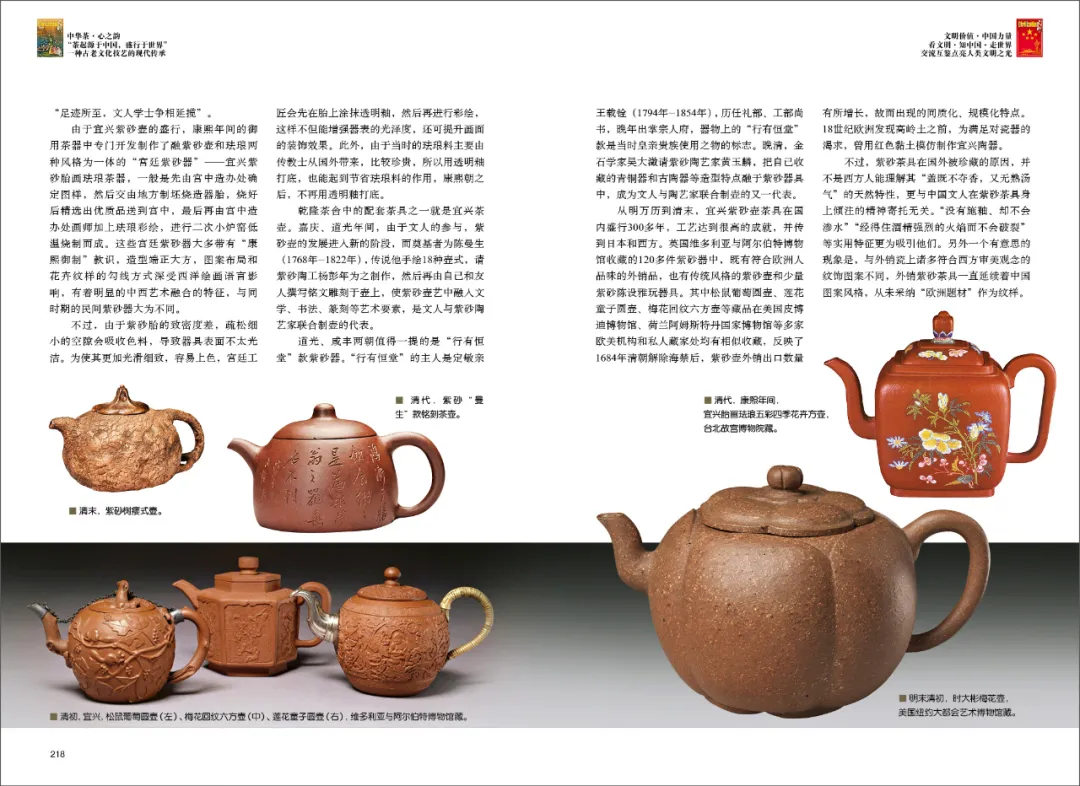

龚春之后,万历年间还有董翰、赵梁、元畅、时朋四位制壶高手,号称“四名家”,其中菱花壶始自董翰,赵梁喜制提梁壶式。四家之后,良师名匠频出,时朋之子时大彬,除了父亲的影响,还师从龚春,并在与王世贞、陈继儒的交往中受到文人审美情趣的影响,形成“不务妍媚,而朴雅坚栗,妙不可思”“千奇万状信手出”的制壶风格,史称“大彬壶”,传世作品有调砂提梁大壶(南京博物院藏)、竺帽壶(上海博物馆藏)、朱砂大方壶(扬州博物馆藏)。

清代,顺治、康熙年间的制壶师陈鸣远,在明代朴素、高雅、大方的基础上,赋予茶壶的雕塑装饰以写实的自然形式,再加上颇具晋唐雅健之风的款识书法,使壶艺为之一新,成为时大彬之后的又一制壶大师,“足迹所至,文人学士争相延揽”。

由于宜兴紫砂壶的盛行,康熙年间的御用茶器中专门开发制作了融紫砂壶和珐琅两种风格为一体的“宫廷紫砂器”——宜兴紫砂胎画珐琅茶器,一般是先由宫中造办处确定图样,然后交由地方制坯烧造器胎,烧好后精选出优质品送到宫中,最后再由宫中造办处画师加上珐琅彩绘,进行二次小炉窑低温烧制而成。这些宫廷紫砂器大多带有“康熙御制”款识,造型端正大方,图案布局和花卉纹样的勾线方式深受西洋绘画语言影响,有着明显的中西艺术融合的特征,与同时期的民间紫砂器大为不同。

乾隆茶舍中的配套茶具之一就是宜兴茶壶。嘉庆、道光年间,由于文人的参与,紫砂壶的发展进入新的阶段,而奠基者为陈曼生,传说他手绘18种壶式,请紫砂陶工杨彭年为之制作,然后再由自己和友人撰写铭文雕刻于壶上,使紫砂壶艺中融入文学、书法、篆刻等艺术要素,是文人与紫砂陶艺家联合制壶的代表。

道光、咸丰两朝值得一提的是“行有恒堂”款紫砂器。“行有恒堂”的主人是定敏亲王载铨,历任礼部、工部尚书,晚年出掌宗人府,器物上的“行有恒堂”款是当时皇亲贵族使用之物的标志。晚清,金石学家吴大澂请紫砂陶艺家黄玉麟,把自己收藏的青铜器和古陶器等造型特点融于紫砂器具中,成为文人与陶艺家联合制壶的又一代表。

从明万历到清末,宜兴紫砂壶茶具在国内盛行300多年,工艺达到很高的成就,并传到日本和西方。英国维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏的120多件紫砂器中,既有符合欧洲人品味的外销品,也有传统风格的紫砂壶和少量紫砂陈设雅玩器具。其中松鼠葡萄圆壶、莲花童子圆壶、梅花回纹六方壶等藏品在美国皮博迪博物馆、荷兰阿姆斯特丹国家博物馆等多家欧美机构和私人藏家处均有相似收藏,反映了1684年清朝解除海禁后,紫砂壶外销出口数量有所增长,故而出现的同质化、规模化特点。18世纪欧洲发现高岭土之前,为满足对瓷器的渴求,曾用红色黏土模仿制作宜兴陶器。

不过,紫砂茶具在国外被珍藏的原因,并不是西方人能理解其“盖既不夺香,又无熟汤气”的天然特性,更与中国文人在紫砂茶具身上倾注的精神寄托无关。“没有施釉、却不会渗水”“经得住酒精强烈的火焰而不会破裂”等实用特征更为吸引他们。另外一个有意思的现象是,与外销瓷上诸多符合西方审美观念的纹饰图案不同,外销紫砂茶具一直延续着中国图案风格,从未采纳“欧洲题材”作为纹样。

|